Se è vero che il XX secolo è stato quello delle avanguardie storiche, che hanno scardinato ordini e strutture secolari, è anche vero che allo stesso tempo, passato il furore delle revisioni e delle restaurazioni, l’arte contemporanea si è ritrovata con un nuovo assioma: quello della riconoscibilità.

In altre parole, ben prima che il termine “griffe” divenisse di uso comune nel campo della moda, il mondo dell’arte si era già strutturato su precise logiche di immagine (e di mercato). Così ben presto tutti avrebbero saputo riconoscere un artista al primo sguardo: Fontana, “quello che taglia le tele”; Christo, “quello che impacchetta le cose”; Cesàr, quello che le comprime, e così via.

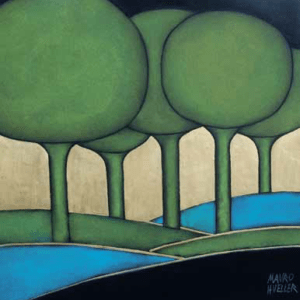

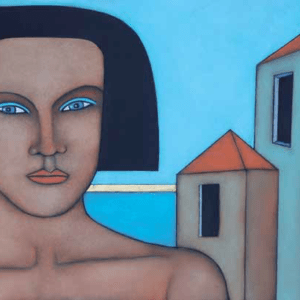

In diretta discendenza con questa “filosofia” sta anche Mauro Hueller proprio perché da anni è coerente ad un suo universo stilemico al quale non viene mai meno anche quando deve misurarsi con temi a lui desueti, ma che riesce comunque a metabolizzare facendoli propri, e inserendoli nelle sue coordinate figurative senza però snaturare il suo stile consolidato. Ed è propriamente il caso di questa mostra genovese, per la quale Hueller ha realizzato un nuovo ciclo pittorico nel cui orizzonte è comparso un nuovo elemento che è appunto quello dell’azzurro del cielo e dell’acqua,

anzi del mare, che ha sostituito i suoi fondali fatti di cieli plumbei, se non notturni, e di tinte molto terrene, come la roccia e le montagne del suo Trentino.

Ho parlato di “coordinate figurative” in quanto Hueller «è» chiaramente figurativo anche se la sua figurazione è il risultato di una lunga e sedimentata sintesi formale. Tuttavia essere figurativi, oggi, non significa certo vivere nel passato, come pensano non pochi critici rampanti che sono cresciuti sulle pagine di Flash Art, senza però aprire qualche libro di Storia dell’Arte. Il grado di “contemporaneità” non si misura certo con la quantità di elementi astratti, o di installazioni, o di “esplosioni” di concettualità. Da quando la macchina fotografica ha sostituito la Pittura nel compito

di “ritrarre la realtà”, a quest’ultima è stato affidato il compito di “andare oltre” alla realtà, e questo superamento può essere (ed è stato) ottenuto sia nell’ambito dell’astrazione che in quello (ancora) della figurazione, perché è sottinteso che l’attuale figurazione non è più, né lo potrebbe essere, una pratica descrittiva, ma piuttosto una “interpretazione”

o, se si vuole, una “visione sublimata”, od ancora una “rimeditazione concettuale” della realtà. Una realtà, cioè, che si trasfigura nell’azione del Pensiero.

Ecco dove sta la Contemporaneità. Nel Pensiero, non nelle forme. Detto questo, tanto per sgomberare il campo dal dubbio che Hueller stia lavorando con metodiche “datate”, cerchiamo

ora di capire le origini della sua figurazione, origini sulle quali si sono cimentati altri critici e con i quali mi permetto di dissentire in parte.

In primo luogo, per poter comprendere le origini stilistiche di quelli che sono gli stilemi ricorrenti nella produzione di un artista, dobbiamo innanzitutto “identificare” questi stilemi.

Secondariamente bisogna ricondurre questi stilemi entro il “contesto storico e culturale” in cui è cresciuto, si è formato ed opera l’artista, in quanto essi non sorgono certo dal nulla ma sono la risultante di un processo di stratificazione intellettuale al quale concorrono il sito di origine e la cultura figurativa a questi affine.

Venendo dunque al primo punto, ed osservando con attenzione i dipinti di Mauro Hueller, si noterà come vi siano alcuni stilemi ricorrenti che si possono riassumere in:

1) la linea di contorno che spesso chiude e separa le forme e le campiture cromatiche tra loro; 2) l’impianto compositivo, che spesso si fonda sul rapporto due-terzi e un terzo, intendendo con ciò che lo spazio del dipinto è spesso diviso in queste due proporzioni, delle quali la prima (quella più grande) è quasi sempre la parte in basso;

3) l’uso ricorrente di tinte piatte; e, infine,

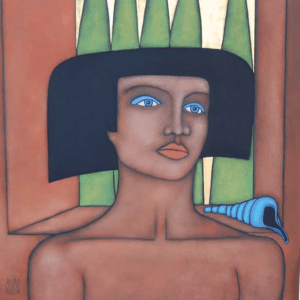

4) una fisiognomica ricorrente, soprattutto nell’acconciatura dei capelli.

Tutti questi stilemi, spesso mescolati tra loro, definiscono dunque lo “stile Hueller”.

Il secondo punto, invece, riguarda il Territorio di formazione dell’artista, e, in subordine, quello, più ampio, di influenza culturale: ambedue importantissimi ai fini della definizione degli stilemi.

Ed è proprio qui che non mi sento di condividere le dotte analisi sull’arte del nostro che spaziano da Alphonse Mucha a Turner, a Goya, a Tiepolo, ecc. sino alla Scottish School di Glasgow ed al libro di William Patrick Geddes, The Evergreen: the Book of Summer, del 1895, che altri non è se non l’onda lunga dei Pre-raffaeliti, filtrata attraverso l’Arts & Crafts di William Morris. Citazioni certo prestigiose ma che credo non abbiano influito assolutamente nella formazione del suo stile, sebbene il Mucha, come del resto tutta l’area Art Nouveau e Jugendstijl, abbiano estensivamente

usato la “linea di contorno”. Ma i punti di contatto iniziano e terminano qui. Altre le culture formative, altra la sensibilità territoriale rispetto a quanto summenzionato. Al contrario è qui sin troppo evidente che quei quattro punti che abbiamo citato più sopra si riferiscono in maniera del tutto puntuale a quella che era la vera arte che “aleggiava” sul territorio di origine di Hueller (il Trentino Alto-Adige… e basterebbe il suo cognome a definirlo…), e che è appunto la Secessione Viennese ed in particolare, se vogliamo, l’opera di alcuni dei suoi rappresentanti più alti: Gustav

Klimt e Kolo Moser. Non dimentichiamoci che sino al 1919 la regione che oggi è parte integrante dell’Italia, faceva allora corpo all’Impero Austro-Ungarico, e dunque gli stilemi viennesi erano di casa, come pure l’offerta “formativa” scolastica ed artistica con la presenza di una Real Schule, una scuola reale ad indirizzo sulle arti applicate, proprio a Rovereto, in Trentino.

Oltre a quanto detto della linea di contorno, anche le “tinte piatte” furono caratterizzanti delle opere grafiche della Secessione, mentre l’impianto compositivo basato sulla proporzione del “due-terzi e un terzo” era quello praticato ed introdotto in particolare da Gustav Klimt, specie nei suoi paesaggi: uno stilema di così grande successo che fu mutuato anche da alcuni aderenti della Secessione romana, e in particolare dal primo Felice Casorati.

Rimane, infine, la “fisiognomica”, in particolare “quel” taglio di capelli che le donne dipinte da Hueller ostentano appunto come un segno distintivo “forte”, cioè centrale per l’equilibrio della composizione stessa. Anche in questo caso basterà sfogliare un libro che riproduca alcune delle donne di Klimt per capire, ancora una volta, dove stia la fonte ispiratrice e formativa.

Da Hygieia (1900) a Emilie Flöge (1902), da Fritza Riedler (1906) a Erwartung (1905), a Giuditta II (1909), si tratta solo di pochi esempi di donne d’inizio XX secolo che provengono però da lontano, dal revival dei miti greci introdotto da Franz von Stuck, e che mostrano, tutte, quella stessa acconciatura “a ventaglio” oggi riproposta ed attualizzata da Hueller su una fisionomia esotica, appunto a sottolineare che nell’ambito della contemporaneità gli orizzonti (anche mentali) del mondo sono più vasti e guardano più lontano.

Ma vi è un ulteriore elemento di sintonia con le suggestioni Secessioniste. Ed è questa luminosità che tutto avvolge e che promana dai colori stessi. Non è una luminosità “solare”, calda, cioè mediterranea, ma piuttosto quella frizzante ed umida tipica della primavera: «Quel che a Dio piace – recita la strofa finale di una poesia di Ludwig Uhland del 1848 – ora sapete.

Andate, preparatevi, obbedite in silenzio! Siete il seme di un mondo nuovo, è questa la primavera sacra ch’egli vuole».

La poesia s’intitolava Ver Sacrum, cioè la Primavera sacra dei Romani e fu appunto presa a modello ispiratore di una fantastica rivista che assunse lo stesso titolo e che divenne l’organo teorico della Secessione viennese, la fonte classica di una nuova primavera artistica.

Si diceva, più sopra, di donne che provengono da lontano, dai miti greci, il che, in sostanza, è come dire dalla cultura del Mediterraneo, o forse, nella visione trasfigurata della Secessione, dall’Adriatico, laggiù, nel profondo sud dell’Impero, dove vi era l’unico sbocco sul mare del regno austro-ungarico: a Trieste. Insomma, queste donne che popolavano i manifesti e le tele a Vienna, forse erano state incontrate nei teatri e nei cabaret di Trieste, una città “italiana” in nuce, ma che all’inizio del XX secolo era, dopo Vienna, il luogo dove l’apoteosi dello Jugendstijl era al suo massimo

splendore: forse uno dei centri più stimolanti dell’Impero.

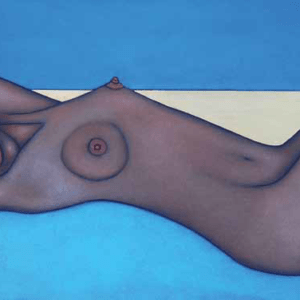

Ed oggi? Tra conchiglie ed orizzonti di un azzurro-oltremare, quelle stesse donne stanno, mollemente adagiate, sulle spiagge liguri, perché la donna di Mauro Hueller è figlia del Mito… non esiste nella realtà… e proprio per questo può essere collocata ovunque il pensiero la conduca.

Ovunque la sua ieratica figura possa generare sogni sempre nuovi.

Mostre Personali

1980 Bondo di Trento(Sala Comunale)

1985 Ponte di Legno (BS) (Sala Municipale)

1987 Caldonazzo (Centro d’Arte la Fonte)

1987 Vattaro (Sala Comunale)

1988 Levico Terme (Palazzo delle Terme)

1988 Pergine Valsugana (Galleria 900)

1989 Levico Terme (Galleria Lucchi Falchi)

1989 Ferrara (Sala Comunale)

1993 Pergine Valsugana (Sala Maier)

1994 Arco (Casinò Municipale)

1994 Documentario televisivo (Il Cercatore di Pietre RAI 3)

1994 Pergine Valsugana (Sala Maier)

1995 Trento (Palazzo della Regione Sala di rappresentanza)

1995 Levico Terme (Palazzo delle Terme)

1995 Vattaro (Sala Consigliare)

1995 Monaco di Baviera (Sala di Punto Trentino)

1996 Verona (Sala Comunale)

1996 Tento (Palazzo della Regione Sala di rappresentanza)

1996 Rovereto (Galleria permanente via della Terra)

1997 Levico Terme (Palazzo delle Terme)

1997 Pergine Valsugana (Sala della Filanda)

1998 Rovereto (Sala in via Mazzini)

1998 Pergine Valsugana (Sala Maier)

1998 Bieno (Sala del Municipio)

1998 Canazei (Sede Cassa Rurale)

1999 Rovereto (Creazioni d’Arte via della Terra)

2000 Pergine Valsugana (Sala Maier)

2001 Pergine Valsugana (Sala Maier)

2002 Garda (BS) (Spazio espositivo)

2002 Pergine Valsugana (Sala Maier)

2002 Vattaro (Sala Consigliare)

2003 Pergine Valsugana (Sala Maier)

2004 Pergine Valsugana (Sala Maier)

2004 Vattaro (Sala Consigliare)

2005 Cles (Galleria Fedrizzi)

2006 Pergine Valsugana (Sala Maier)

2006 Roncegno (Galleria tre Castelli)

2007 Pergine Valsugana (Sala Maier)

2007 Cles (Galleria Fedrizzi

2007 Bologna (Galleria Gnaccarini)

2008 Pergine Valsugana (Sala Maier)

2008 Augustusburg (Turmgalerie)

2008 Vetrina D’ Artista (Galleria La Cornice )

2009 Palazzo della Regione (Trento)

2009 Pergine Valsugana (Sala Maier)

2009 Chiesa del Redentore (Vigolo Vattaro)

2009 Desenzano ( Galleria Zacchi BS)

2010 Pergine Valsugana (Sala Maier)

2010 Marostica (Sala Mostre Castello Inferiore)

2011 Desenzano (BS) (Galleria Zacchi)

2012 Genova

Mostre Collettive

1985 Bosentino (Sala delle Scuole Elementari)

1990 Tione di Trento (Sala del Comune)

1993 Borgo Valsugana (Palazzo Ceschi)

Catalogo Poeti e Pittori in Valsugana

1994 Pergine Valsugana (Sala della Filanda)

1994 Trento (Palazzo della Regione Sala di Rappresentanza)

1995 Venezia (Scoletta S. Zaccaria)

1995 Marano d’Isera (Parco)

1995 Guardia di Folgaria (Sala Mostre)

1996 Isera (Palazzo de Probizer)

1996 Pergine Valsugana Catalogo Giochi Pensieri e Sogni

(Sala Senesi)

1996 Trento (Museo Caproni )

1997 Trento (Palazzo della Regione Sala di Rappresentanza)

1997 Verona (Sala Centro Culturale “6 Maggio 1948”)

1998 Firenze (Galleria Gad Arte)

1998 Berlino (Salone Civico)

1999 Arco Catalogo l’opera interpretata di Giovanni Segantini

(Casinò Municipale Tione di Trento Borgo Valsugana

Ala Folgaria Cembra Cavalese)

2000 Cles (Galleria Fedrizzi)

2000 Aldeno

2000 Trento (Sala della Circoscrizione)

2001 Trento

2001 Guardia di Folgaria (Affresco del Seminatore Futurista

mostra nella sala espositiva)

2001 Cles (Galleria Fedrizzi)

2001 Pressano (Collettiva dei Vinarelli)

2001 Marano d’Isera (Biennale Premio Marano)

2002 Arco (Premio Segantini)

2002 Garda (Collettiva Artisti del Garda)

2002 Romeno (Collettiva per S. Romedio)

2002 Rio Pusteria (Collettiva sotto le Stelle)

2002 Vattaro (Sala Consigliare)

2003 Arco (Palazzo dei Panni)

2003 Bosentino (Polo Riscreativo)

2003 Trento (CTE Sconfin Art)

2004 Venezia (Giardinetto in Ruga Giuffa)

2004 Freiberg (Nikolaikirche)

2004 Borgo Valsugana (Sala Consigliare del BIM)

2004 Dro (Festa della Prugna)

2005 Borgo Valsugana (Korrespondenz III

Sala Guido Polo)

2005 Pergine Valsugana (Incontro primo Sala Maier)

2005 Roma (Punto Modernista)

2005 Marano di Isera

2005 Cles (Artisti Trentini del 900 Galleria Fedrizzi )

2006 Pergine Valsugana (Sala Maier)

2006 Trento (S.Donà Salone Comunale)

2006 Cles (Artisti Trentini del 900 Galleria Fedrizzi )

2006 Cogolo (Hotel Cevedale)

2007 Convento Cappuccini

2007 Sesto Fiorentino (Spazio Espositivo Municipale)

2007 Cles (Artisti Trentini del 900 Galleria Fedrizzi)

2007 Collettiva d’Anaunia

2007 Cles (Arte in giardino scultura)

2007 Lavarone (Proiezioni arte III millennio)

2008 Trento (Africa Rafiki)

2008 Cles (Artisti Trentini del 900 Galleria Fedrizzi)

2008 Trento (Proiezioni arte III millennio)

2008 Guardia di Folgaria (Ventennale affreschi)

2008 Trento (Palazzo Thun)

2008 Desenzano (Galleria Zacchi)

2009 Desenzano (Galleria Zacchi)

2009 Cles (Artisti Trentini del 900 Galleria Fedrizzi)

2009 Pergine Valsugana (Sala Maier)

2009 Bottega d’artista (Trento) (Sala Falconetto)

2010 Cles (Artisti Trentini del 900 Galleria Fedrizzi)

2010 Desenzano (Galleria Zacchi)

2010 Genova (Galleria San Lorenzo al Ducale)

2011 Rovereto (Centro culturale casa Tani)

2011 Desenzano (Galleria Zacchi)

2011 Cles (Artisti Trentini del 900 Galleria Fedrizzi)

2011 Genova (Galleria San Lorenzo al Ducale)

-

Totem Pin Visual Arts5,00 €

Totem Pin Visual Arts5,00 € -

Exposición Internacional350,00 €

Exposición Internacional350,00 € -

Pineto a Camogli1.300,00 €

Pineto a Camogli1.300,00 € -

Conchiglie Monogrome700,00 €

Conchiglie Monogrome700,00 € -

La nostalgia del mare1.000,00 €

La nostalgia del mare1.000,00 € -

La Sognatrice1.500,00 €

La Sognatrice1.500,00 € -

Doride2.600,00 €

Doride2.600,00 € -

Alba1.500,00 €

Alba1.500,00 € -

Elide di Monterosso1.500,00 €

Elide di Monterosso1.500,00 €